<メンバー>

隊長 :セシボン

副隊長:Dでぃ

車手配:Ingo

偵察 :おさる

広報 :Kさわ

3/18(金)

20:00 大宮駅西口集合 ⇒ 戸倉駐車場にて仮眠。

3/19(土)

4:00am 起床

5:25am 出発

今回はみんなで充実した食事をしよう。というコンセプトに基づき、米・餅・おでん・酒類と、とにかく食料の重量が多いこともあり、Kさわも初の18kg近い装備を背負っての出発となった。Dでぃ・Ingoにおいては確実に20kg Over。体力勝負の山行が予想される。

7:34am 坤六峠・鳩待峠分岐

天気は雨。しかし予報では徐々に回復に向かうとのことで、何の心配もなくアスファルトの坂道を登ってゆく。

途中、隊長とおさるがショートカットを試みるも、雪が少ないため下草に手こずり、敢え無く敗退。その後も”今年は雪が少ない”ことにより、行程中の苦労を強いられることとなる。

8:44am 鳩待峠

しばし休憩。これより道なき雪山に突入。

9:37am

隊長の勘と地図・GPSを頼りに、足跡のない山中を突き進む。

11:02am

雨が止み、束の間の青空。

11:50am ビジターセンター手前

整備された木製の橋を渡る。

12:15 尾瀬ロッジ

軽く昼食のため休憩。

この後、幾つか出現する沢の、渡れる場所を探しながら巻き巻きで進む。通常この時期なら殆どの沢が雪で埋もれているはずだが、今年の冬は気温が高かったため、その後も沢の出現で手こずることに。

12:30 尾瀬ヶ原

雄大な燧ヶ岳を望む。

12:32

OAC最大級のIngo。トータルコーディネートで、なかなかキマッテいるぞ。

14:07

おさる渾身の力作、“ゆきだるま”。

14:18 牛首手前

本日の幕営地、牛首を目前にして。

予定よりだいぶ先に進めたため、明日以降の行動が楽になる(予定)。

14:30

うっすらとした樹林帯の中の平らな場所を踏み固め、テントを2張り並べて設営。

一息ついてテントの外に出ると、何処から来たのか?スノーモービルに乗った山の主(総勢4名)が怖い顔で「どっから来たんだー?」「何人いるんだー?」「明日はどこに行くんだー?」と、大声で質問してくる。

てっきり(こんな場所に幕営して)怒られるのかと思ったが、そういう訳でもないらしく、「遭難しても助けに来てやらないからな!」と捨て台詞を放ち、去って行った。

まぁ、心配していただけるのは有り難い事である。

15:46 宴会の支度

16:10 食事の支度①

隊長持参の炊飯用コッフェルで、五目炊き込みごはん。

おこげが絶妙。

16:50 食事の支度②

ごはんを蒸らしている間に、これまた隊長特製のぺミカン(味噌仕立て)餅入り雑炊が出来上がり、テント内に至極良い香りが立ち込める。もちろん味も抜群。

その後 20:30頃まで宴は続いたが、1か月経った今となっては、どんな話題だったかさえ記憶にない。ただ、年齢・性別を超えた山仲間というのは良いものだなぁと実感する。

21:00 就寝

3/20(日)

4:00am 起床

5:25am 撤収完了

まだ薄暗い中、ヘッデンを点けて出発。

5:40am

昨日のスノーモービルの轍を暫し拝借。

6:15am

まだ隊列は乱れず。

6:45am

広大な尾瀬ヶ原を行く。天候が今一つなのが残念。

6:53am 竜宮小屋

出発して1時間半で小休憩。

8:25am 沼尻川

燧ヶ岳裾野に位置するこの沢がなかなか越えられず、水流が細くなるであろう上流に向かって巻きに入る。

8:43am

どれくらい登っただろうか、一時、予定していた進路を変更し、稜線に向かって登ってみたり、試行錯誤を繰り返す。そのうちだんだん地形が渓谷のようになってきて、ふと脳裏を過ぎる “雪・中・行・軍” の4文字。そうだ!この山行レポートのタイトルは、“尾瀬雪中行軍” 以外、他には無い。最近「八甲田山 死の彷徨」を読み終えた事が起因している。単純なやつである。

8:59am 行止まり

両側を沢に挟まれ、もうここで渡るしか前進する術はない!

幸い水深もそれほど深くなく、沢の中には渡れそうな石が点在している。ワカンを外し、いざ対岸へ。が、まず最初に隊長が足を滑らせ両足を水没させる。足場である石は、苔でぬるぬる。Dでぃ・Ingo・おさるは長身を武器に無事渡りきる。

そして最後に残るはKさわ。滑るよ~、足届かないよ~、案の定、隊長に引き続き2人目の犠牲(水没)者となる。とはいえ期待を裏切らない展開に、隊員達も笑顔で対応する。

9:07am

靴下を絞る隊長とKさわ。こうなると妙に親近感が湧くものである。

他の隊員たちも、ワカンを再装着したりして出発の準備を進めるなか、「折角だから落ちた時の写真撮っといてくれれば良かったのに!」と、くだらない因縁をつけ、おさるを困らせるKさわ。

10:26am

孤高のDでぃ

孤高のDでぃ

10:33am

カモシカの足跡を多数発見!

しかし残念ながら、一度も我々にその悠々たる姿を見せることは無かった。

11:00am

時には深い森の中へも突き進む。

改めて周りの樹々の巨大さが浮き彫りとなる。

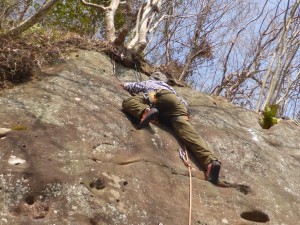

12:04

山腹をトラバース。

13:12 尾瀬沼が見えた!

とうとう目指す尾瀬沼が姿を現した。

だいぶ高い所まで来たようだ。あとは沼に向かって山を下るだけ。失いつつあった希望を取り戻し、隊員達のテンションが一気に上がる。

13:28 タソガレタシロ

漢字で書くと “黄昏田代” だろうか。。。

13:36

燧ヶ岳を左手に携え。

今日は、なかなかその頂を見せてくれない。

13:52 危ない!

巨大な水たまりを発見し、大喜びのおさる。

14:00

これまた、名も無きピークをただ一人制覇する。

これまた、名も無きピークをただ一人制覇する。

14:46 尾瀬沼へ突入

ついに来た! ただただ広大。。。

本日の幕営予定地である対岸まで、約40分の道のり。

14:59

相も変わらず孤高の・・・

相も変わらず孤高の・・・

17:20

夕食は、おさる厳選の“おでん”。昨日の残りの切り餅も投入し、みんなで温まる。

しかしこの時、テント内上部の網棚には隊長とKさわの濡れた靴下が掲げられていた。恐らくその靴下のホコリもおでんと一緒に美味しく頂いていただろうが、それは、まぁ。。。

昨夜はKさわ持参の白ワインフルボトル。今晩はDでぃ持参の白ワインフルボトル。最近フルボトルが定番となっている。重装備にも関わらず、我乍らご苦労様である。

20:49 就寝

誰もいない場所でテントを張りたい。そんな願いが叶った訳だが、考えてみればテント内にいる間は、いつもの感覚と何ら変わらず、まぁそんなもんだ、と。だが、外に出て真っ暗な中にポツンと佇んでいるその姿を見ていると、あぁ~、この大自然の中に居るのはこの仲間達だけなんだなぁ。。。と、実感する。

3/21(月)

4:00am 起床

5:23am 夜明け時の燧ヶ岳

碧く浮かぶ燧ヶ岳。今日は晴天が見込めそうだ。

5:40am

そして初っ端から山越え。

そして初っ端から山越え。

5:52am 山腹にて

さらば尾瀬沼。またいつの日か。。。

さらば尾瀬沼。またいつの日か。。。

6:00am

そして登り切った頂は、気持ち良いほどの平地だった。

今日は渡る沢もなく、最後まで順調に行ける!と思いきや、オモジロ山の急斜面をトラバース中、ワカンからアイゼンに履き替えようとザックを漁っていた際、カトラリー等の入った袋が滑り落ちて20m~30mほど下の樹の根元で止まった。アイゼンは見つからず、ツボ足で回収に行くのは時間がかかる上に危険だ。“そんな(値段の)高い物じゃないし、置いて帰ろうかな。。。”と諦めかけていたところ、「しょうがないな。。。俺が回収してきてやるよ!」と男気を見せるDでぃ。そしてその姿に惚れ込むIngo。

6:53am

この後、地図には載っていないが道らしき道を発見し、隊長「これは使える!」と、今後役に立つであろう大きな収穫を得ることとなる。

7:46am 一之瀬休憩所

重い荷物、山越え、高巻き、強行突破、トラバース、沢ポチャ、それなりに過酷であっただろうに、終盤に措いても誰一人として疲れた表情を見せない。素晴らしき体力集団だった。さすが自ら立候補しただけのことはある。

8:18am

もう進路に迷う事も、沢に翻弄される事もない。ただひたすら整備された夏道を行く。

8:34am 遠くに建物が!

とうとう舗装された道まで戻ってきてしまった。前方のアスファルトは、もうショッキング映像以外の何ものでもない。山中2泊3日の長い道のりと思っていたものの、今は名残り惜しい思いでいっぱいだ。

8:35am 小さな鳥井

隊員たちが素通りのなか、Ingoは一人手を合わせ、いったい何を願っていたのだろうか。つられてKさわも軽く手を合わせてみた。願ったことは・・・

8:47am

あと残り何Kmと、カウントダウンが始まる。

8:54am 大清水

この辺りの地名の由来であろう。

この辺りの地名の由来であろう。

10:34am 戸倉駐車場

全員無事帰還。最後の最後に、この上ない晴天。

重装備を背負っての3日間、移動した距離は凡そ48.7km

予想していた以上に登り下りも多く、急斜面のトラバースもあり、決して楽な道のりではなかったが、今回入隊できて本当に良かったと思う。随所で隊員たちの様々な人間模様も垣間見たが、適度に妥協し合い、最後までチームワークを崩すことなく帰路につけたのは幸運だった。

<3日間の軌跡> 隊長のGPSログより。

拡大して見ていただくと、どんな場所を通過したのかがよく判る。

この先にどんな事が待ち構えているのか?進んでみないとわからない。本当に貴重な体験だった。

そして、帰還した直後は“誰にも迷惑をかけず、お荷物にもならなかった”と偉そうな気分でいたが、思い返してみれば初日、誰も背負手のいなかった食糧(餅)を引き受けてくれ、荷物の重さを顧みず隊員達のためにビタミンレモンを提供してくれたIngo。体格に比例して、サービス精神も大きな男である。

隊員達が無駄に体力を消耗しなくて済むよう、若さと体力を糧に随所で先立って偵察を引き受けてくれたおさる。同時にたくさんの笑顔と元気をもらった。

副隊長として、時には最後尾から隊員達をサポートし、Kさわが迂闊にも急斜面で滑落させたカトラリーを、自身の危険を承知の上で回収してきてくれたDでぃ。彼には毎度助けられている。

そして渡渉の際、Kさわが落ちて流されるのではないか!と心配し、両足を水中に浸したまま受け身体制でいてくれた隊長。穏やかで、せっかちで、無邪気で、裏表のない愛すべきキャラである

そんな優しい隊員達に守られての山行であったことを強く実感する。

来年の尾瀬は、“景鶴山の頂に立つ“がテーマだという。その山は登山道が存在しないため、下草や低木が雪で埋もれる冬にしか登ることができない。とても興味をそそられる企画だ。もし来年も運よく入隊できたとしたら、今回の反省を生かし、より良い山行となるよう協力したいと思う。

そして最後に・・・

・・・ありがとうございました。

壁の前まで着て、

壁の前まで着て、

へとへとになりながら、頂上到着!

へとへとになりながら、頂上到着!

本当はいけないが、ほんのちょっとだけ取らしてもらったのと、道の駅で買った山菜で、自宅に帰ってからも、山菜ずくしを楽しみました。

本当はいけないが、ほんのちょっとだけ取らしてもらったのと、道の駅で買った山菜で、自宅に帰ってからも、山菜ずくしを楽しみました。

この山には4つの登山コースがある。

この山には4つの登山コースがある。