メンバー : Y朗、K子(記)

場 所 : 「天城山」シャクナゲコースと伊豆の旅

年末休みを利用して、本当は愛知でお城巡りをしたかったK子であるが、遠い・渋滞で疲れるというY朗の意見で断念し、近場の伊豆(下田開国の地観光)に変更。

伊豆に行くなら、「天城山」にも登ろうということで、2015年登り納めとなる山が決定。

30日、帰省ラッシュピーク日を踏まえ、4時に自宅を出発。でも実際には、東名高速は使わず、横浜新道、西湘バイバスを経て、7:30に登山口のある天城高原ゴルフ場に到着。登山者用の駐車場には車が4~5台。何組かが出発しようとしていた。

本当は天城峠への縦走コースにしたかったが、今回は、万二郎岳、万三郎岳とめぐり、元の登山口へと戻ってくる周回のシャクナゲコースにした。

コースタイムは5時間半ほど。

伊豆の山は初めてで、なんとなく植生が南国チックとまではいかないが、ちょっと違うように感じた。

万二郎岳の頂上は展望がほぼなく、記念写真をとって、先へと進む。

このコースでは、展望を期待していなかったが、途中、これから進む馬の背と万三郎岳が眼前に広がり、また、海が見渡せて、いつもと違う山域を登っていることに気持ちが弾んだ。

この時の夫婦の会話1:

万二郎岳と万三郎岳があるのに、万一郎岳はないのかな?

自宅に帰り、ネットで調べたら、同じような疑問を持った人が数名いた。回答は諸説あるようだ。

この時の夫婦の会話2:

K子が石川さゆりの「天城越え」を歌いだしたところ、今年の紅白では石川さゆりは何を歌うのだろうという話になり、今年は「天城越え」ではなくて、来年、北海道新幹線が開通するから、きっと「津軽海峡冬景色だよ」という どうでもよい会話をしていた。

馬の背は、アセビのトンネルが有名。

アセビ=馬酔木のこと。

馬がこの木の実を食べると酔ったようになるとのこと。

そしてアセビの暗いトンネルを抜けると、気持ちのよい青空が現れた。

そして、木々の間から遠くに富士山も現れた。今年は雪が少ないな~。

もうすぐ万三郎岳。

もうすぐ万三郎岳。

かなり空気は冷たく感じられてきました。

でも、ちょうどよい清涼感で気持ちよい!!

10:10到着。

寒いし、時間も早いから昼食は取らずに先に進みます。

そして、ここから分岐まで10分程度ですが、霧氷の回廊が続きます。

そして、ここから分岐まで10分程度ですが、霧氷の回廊が続きます。

南斜面の木の上のほうにだけ霧氷がついているので、桜が満開に咲いているように見えました。

このやわらかな光景と、山のちょっと冷たい空気がとても心地よい気持ちにさせてくれました。

そして、分岐地点では、植生が変わり、妖精でも出てきそうなメルヘンチックな光景に変わりました。

この写真では恐らく伝わらないと思いますが・・

この後は、北斜面のトラバース道(あまり変化のない道)を登山口まで戻ります。

道が単調だからかすごく長く感じられました。

12:15天城高原ゴルフ場登山口に戻ってきました。

駐車場の車は朝の3倍くらいに増えていました。

天城山は万二郎岳も万三郎岳も頂上での眺望がなく、最初なんでこの山が100名山に選ばれたのかなと思いましたが、登っていくうちに、心地よさを感じる素敵な山であること感じました。縦走したらもっとその良さがわかるのでしょうね!

さ~てと、昼食を食べてない。

K子としては、伊豆に来てるんだから、海鮮丼とか食べたかったのですが、山で食べるために食材を持ってきていたので、やむなくコンロで自炊に・・・。

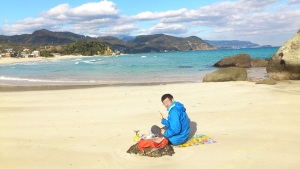

せっかくだから海の見える場所にしようと、白浜海岸で昼食。

海に登山服というミスマッチ。

しかも最初はカップラーメン食べたので、観光客の目線が痛かった。

山ノボラーらしく、ボルダーを楽しむY朗。

その後、下田の爪木崎へ水仙の群落を見に行きました。

K子はこの寒水仙が花のなかでは一番好きなので、爪木崎をずっと訪れたいと思っていました。

4分咲きぐらいでしょうか。

香りがよくて癒されます。

その後、灯台や海岸あたりを散策。灯台からは伊豆諸島が見渡せます。

海岸では柱状節理が見渡せました。

予期せぬ地形と出会えて、少し感動しました。

柱状節理を上から見るのは珍しいかと思います。こんな形が自然につくられるなんて、不思議です。

そして、今宵の宿のある須崎へ。

須崎の先端には恵比寿島という小島があって、島の回りを一周できるのですが、ここがまた予期せぬ良い場所だった。

千畳敷が広がり、夕日のスポットとなっていた。

宿は2日前に予約した。

ネットで散々調べて、料理が評判のお安い温泉民宿(かなり安い、源泉掛け流し)に泊まった。

食べきれないという評判どおり、魚がいっぱいだった。

食べきれないという評判どおり、魚がいっぱいだった。

でも、K子が一番食べたかった金目鯛の煮付けはなかった。お鍋に金目が入っているから、今日は煮付けはないんだと残念に思っていたら・・・

「忘れてました~」と金目鯛の煮付けに加えて牡蠣も出され、喜び倍増。

普段、絶対牡蠣など食べないY朗がおいしいと食べていたのにはびっくり!

朝食もおいしく、食後にレギュラーコーヒーと手作りチーズケーキが出されたのは、コーヒー好きにはありがたい。

31日は、6時に起きて、恵比須島まで歩き、日の出を拝んだ。

利島から登る朝陽は荘厳な感じで、山で見る朝陽もいいが、海もまた一興と思った。

2016年の初日の出には1日早いが、来年に向けて太陽が力を与えてくれるような前向きな気持ちになった。

その後、下田の開港の歴史の地や河津七滝など観光し、K子の実家に帰省しました。

山行レポートの大半が山というよりは旅になってしまったが、許してください!

K子は2015年は9から11月は山に行けず、12月に入り、徐々に歩き出しました。

実は、今まであまり山は好きではなく、半分義務的に登っていた。

しかし、この山に行かなかった期間があったからか、登ることが楽しいと心から思うように変わった。

Y朗がいつも言うように、『行程を楽しむ』ということを体感した。

2016年は、更に山を楽しみたいです!

そして、もっとバリエーションなど行きたかっただろうに、12月は殆どハイキングに付き合ってくれた旦那様に感謝します。ありがとう!

終わり

ここから、熊を恐れながらの登山が開始される。

ここから、熊を恐れながらの登山が開始される。

Y田さんからの情報では

Y田さんからの情報では

9時、頂上に到着。

9時、頂上に到着。