【メンバー(敬称略)】清水、三浦、朝香(文責)、その他13人(山岳ガイドを含む)

【宿泊】なし

【アクセス】飯能市民会館前の駐車場から歩いて15分

【天気】晴れ

【総行程時間】6時間(岩場での訓練時間)

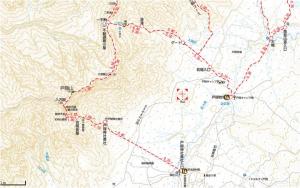

【アクセス】飯能市民会館(09:00)→天覧山岩場(09:30~15:00)→飯能市民会館(15:30)

【目的】埼玉県遭難対策委員会主催の講習会で、基本的なロープワークと、岩場などの急斜面を想定したレスキューについて講義と訓練を行った。

【必要装備】

・共同装備:

20mザイル(8mmを1チームで1本)

・個人装備:

ヘルメット、ハーネス、エイトカン、ATC、安全環付カラビナ2枚(1枚はHMS型カラビナ)、カラビナ2枚、テープスリング120cm1本(もしくは150mm)、60cm2本、ロープスリング30cm1本、グローブ(革製)、クイックドロー(必須ではない。簡易ハーネスとともに使い、簡単な鎖場などを想定したときにセルフビレイとしして使用)

【感想・反省】

久しぶりの岩場での訓練になりました。基本的なロープワークを

忘れてしまい多少手古摺りましたが、最終的には思い出し実践することができました。

定期的な訓練もしくは講習が必要だと実感しました。

教鞭をとっていただいた山岳ガイドの方が最後におっしゃった言葉で

「レスキューで覚えたこと、たとえばロープワーク、救助方法などは、100%

できて当たり前になります。もし山で要救助者がいた場合、救助に1%でも

不安があった場合は、無理に今日ならったことを使用せず、救援を呼ぶのが

最善です。」

とのことでした。まずは日々の訓練、最低でも自分自身のセルフレスキューができる

くらいにはならないと、そう考えさせられました。

【本文】

岩場講習の基本的な流れは以下になります(予定表に基づく)。

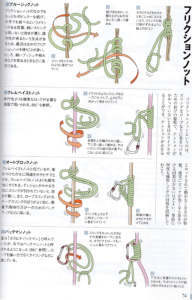

講義①フリクションヒッチ用スリングの作り方(芯抜き)と強度(外皮と中芯)に

対する注意(09:30~10:00)

講義②フリクションヒッチの作り方と効果(10:00~10:30)

講義③レスキューの心得と実施の条件(10:30~11:00)

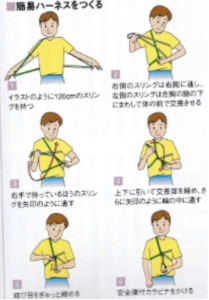

実技①簡易ハーネスの作り方(11:00~11:30 各自昼食)

実技②引き下し(11:30~12:00)

実技③引き上げ時の事故現場への移動(12:00~13:00)

実技④急斜面での引き上げ(13:00~14:00)

搬送①搬送準備・背負い搬送

搬送②搬送開始・救助者の安全確保

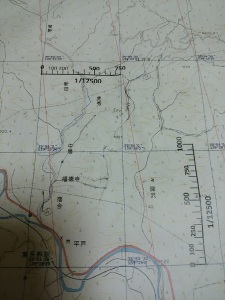

以下に詳細について記載しました。説明につかった図は山と渓谷社の「登山技術全書⑪ セルフレスキュー」からの出典になります(全12巻です。みなさん買いましょう)。

講義①について

レスキューに必要なロープの構成についての講義。

ザイル内部の構成としては、内芯部と外皮にわかれ、それぞれの強度が50%と考えるとのことでした。

例えば、8mmのロープでは、強度的には2tトラックを静止状態でつるすことができるため、芯部で1t、外皮で1tを支えることができる(計算上)とのことです。極論としては、外皮がめくれていても、計算上は使えるとのことです(使用するしかない状況になった場合に限りますが)。

講義②について、

用意した20mロープを木と岩のアンカー部に結び、フリクションヒッチの作り方を

学びました。基本的な結びとして学んだことは、プルージック、ブリッジプルージック、マッシャーノット。

それぞれの効果と使う場面についての講義がありました。山岳ガイドの方がお勧めしていたのはマッシャーノットでした(応用が効くとのこと)。

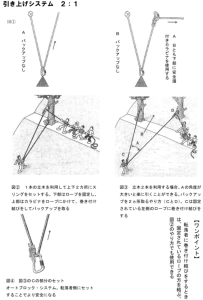

因みに、図2のオートブロックノットがマッシャーノットになります。米国と欧州で呼び名が違います。呼び名は統一してほしいな。。。

講義③レスキューの心得について

①救助者自身の安全確保

②レスキューするための装備と技術が身についているかどうか

③他の協力が得られるか

などを、その場の状況について各自判断することを学びました。

実技①簡易ハーネスの作成については、ウエストベルト、チェストハーネスを学びました。

使用するスリングは120cmテープスリング1本と安全環付カラビナ1枚。できれば幅広がよいとのことです。私のおなかには150cmがちょうど良いかな。。

ウエストハーネスについては、必ずウエストの締まった部分につけるとのことでした。落下したときに抜けてしまうとのことなので。これは汎用ハーネスにもいえることで、実際に事故もあったそうです。因みにウエストベルトの作り方はチェストハーネスを腰に置き換えて作れます。

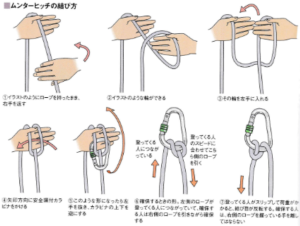

実技②要救助者の引きおろし、および救助者との同時下降について

これについては、まず実演で山岳ガイドの方が要救助者と一緒の懸垂下降をみせていただきました。講習者はエイトカンの使用方法、安全環カラビナ(HMS型)とムンターヒッチ(半マスト)の結び方と使用方法を確認し、その後、救助者と要救助者にわかれて、懸垂下降を実施しています(3チームに分かれて行う)。また懸垂下降途中での要救助者と救助者の入れ替え(岩場で支点がとれないような悪環境を想定)も合わせて行っています。訓練に使用する結びは半マストメインで行っています(図4)。

訓練内容としては、要救助者の場所まで懸垂下降(半マスト)で降りたあと、救助者(自分)と要救助者を誘導スリング(120cm)でつなぎます(図5)。このスリングによって、お互いの位置を自由に変えることできるため、様々な状況に対応することができます。その後一緒に懸垂下降して安全な場所までおりています(図5上はデイジーチェーンを使っていますが、実技ではスリングになります)。

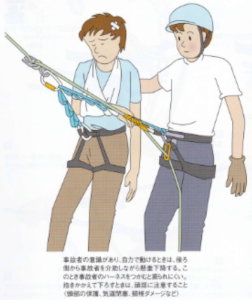

実技③④事故現場を想定し、その場でザイル支点を構築。要救助者まで救助者が

懸垂下降、要救助者の安全確保と引き上げの準備を行います。その後要救助者を引き上げを行いますが、ウエイト分散として1/2ライジングシステムをつかって引き上げます。

ざっくりした流れですが、

・救助者はセルフビレイをとったあと、支点となる木にザイルを固定。

・要救助者までのざっくりとした距離の分だけザイルの長さを測る。

・このザイルを要救助者まで投げるのですが、投げたあとの端は別の支点に固定。

・救助者は半マストで懸垂下降。

・要救助者のところまで降りたら、マッシャーノットで要救助者をメインザイルに固定。

・その後、救助者はプルージックノットで登り返し。

・登り返したあと、ザイルを半マストで固定し、要救助者を引き上げ(この時点で1/2ライジングシステムができている)

・引き上げるにあたり、救援が呼べる場合は手伝ってもらいザイルを引く。

以上になります。うーん、言葉で伝えるのはむずかしい。。イメージは図6のように「V」字型になった状態で、要救助者を引き上げるシステムです。訓練中は図中の「D」部に半マストで結び、引き上げをおこなっています。

搬送①ザイル、もしくはザックを用いた搬送方法を山岳ガイドの方が実演。その後に講習者が実施しました。

どれを使うかは個人の感覚とのことでしたが、概ねザックを使うのがよさそうでした(+トレッキングポール)。これは個人的な感想ですが。

搬送②①で行った搬送準備後、要救助者を運びますが、これは個人の力量にあわせて運びます。例えば、1人が10分間担いだら次の人が10分担ぐのではなく、体力がある人ががんばり、体力がない人は、体力を消耗するまで頑張るのではなく、次々とかわるがわる進めていく。

それによって、スピーディに下山するとのことです。因みに、登山道などでは、担架のような搬送は逆に危ないため(そんなに広い幅はないので)、基本は個人で運ぶとのことでした。

【まとめ】

・とにかくロープ結びとフリクションヒッチは頭ではなく手に覚えさせる。

・ライジングシステムは1/3、1/5、1/6,1/7とあるみたいですが、まずは1/2システムを覚えておく。

・半マスト、マッシャーノット、プルージックについて使用頻度が高い(もちろん、エイトノットも)

以上になります。